特集

【飲食店開業】融資申請のタイミングと審査通過の攻略法!自己資金が少なくても大丈夫?

- 目次

「飲食店を開業したいけれど、自己資金が足りない」

新規開業者から特に多く挙げられるのが、こうした金銭面でのお悩みです。

そのサポートとして、利用できるのが「融資」。飲食店では、金融機関の審査が通れば、開業資金や運転資金を借りることができます。

しかし、「どこから借りればよいかわからない」「審査が心配」「申請のタイミングは?」など、具体的な相談先や手続きの流れがわからない方は少なくないのでは。

今回は飲食店開業の資金繰りにお困りの方に向けて、融資の申請先や手続きの流れ、申請のタイミングをお伝えしたいと思います。

自己資金不足で開業の一歩を踏み出せない方でも、この記事を参考に融資の要点を理解し、活用していただければ幸いです。

飲食店開業者が利用できる融資とは?

一般的に、融資を受ける方法は主に2つ。

「日本政策金融公庫の融資制度」または「一般の金融機関や信用金庫から借りる」という選択肢です。

今回は、飲食店を初めて開業する方に向けて説明します。

飲食店の開業者におすすめの機関は、以下3つです。

1.国の金融機関「日本政策金融公庫」

2.都道府県や市区町村の「信用保証協会融資」

3.東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」の融資

飲食店の開業には、平均1,000万円前後が必要だといわれています。

潤沢な自己資金が用意できていなくても、融資を受けることでスムーズに開業までの道のりを歩めるはずです。

それぞれの融資制度の特徴を説明していきます。

【1】国の金融機関「日本政策金融公庫」

「日本政策金融公庫」は、中小企業への融資に取り組んでいます。

起業・創業など、新規事業を始める方向けの「創業融資」に積極的な金融機関です。

飲食店の開業を目指す際、おさえておきたい制度は下記3つです。

①生活衛生新企業育成資金

飲食業開業向けの一般的な制度

②女性・若者・シニア起業家資金

女性・39歳以下の若者・55歳以上のシニア向けの制度

③中小企業経営力強化資金

「経営革新等認定支援機関」のサポートを受けて申し込む制度

制度の選び方は、融資金額で判断するとよいです。

融資金額が1,000万円以内なら①生活衛生新企業育成資金または②女性・若者・シニア起業家資金、1,000万円以上なら③中小企業経営力強化資金が適しています。

「相談してから決めたい」「本当にこれでよいか心配」など、不安な方でも心配いりません。最寄りの日本政策金融公庫の支店にて、融資担当者に相談することができます。

【2】都道府県や市区町村の「信用保証協会融資」

「信用保証協会融資」は「制度融資」とも呼ばれ、全国各地の自治体が実施している取り組みです。地域の新規開業者を増やす目的で実施されているため、制度の名称は自治体によって異なります。

窓口は自治体ですが、実際に融資を実行するのは地域の銀行や信用金庫です。

開業者が利用しやすいように、利率が低かったり、利子の補助があったりと、各自治体ごとに異なる特典が設けられているケースがあります。

自治体の窓口に問い合わせた後、各都道府県の「信用保証協会」の審査を通過すれば、希望の金融機関から融資を受けられる流れです。ただし、店舗が営業を開始してからでなければ融資を受けられないので、注意しましょう。

【3】東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」の融資

都内で飲食店を開業する場合、信用保証協会の保証が不要の制度です。

ただし、女性・39歳以下の若者・55歳以上のシニアが対象となるので、対象者が限られます。また、同制度は「地域の需要や雇用を支える事業」という条件もある点を心得ておきましょう。

融資の限度額は1,500万円以内(女性は2,000万円以内)、固定金利は1%以内・無担保に設定されています。融資を行うのは都内の信用金庫または信用組合のため、銀行は介入しません。

さらに、事業計画書の作成時はアドバイザーが支援をしてくれたり、創業後最大5年間は経営サポートを無料で受けられたりと新規開業にぴったりの制度といえます。

融資申請のタイミングはいつ?

実際に融資を申請するのは、物件を決めてからが正解。ただし、ここでいう「物件を決める」は”物件を契約する”という意味ではないことに注意しましょう。物件を契約すればもちろん物件取得費用が発生してしまいますので、不動産会社に「融資を受けられたら物件を契約します」という約束のもと申込みを行い、”借りる予定の物件を一つに絞る”ことを指します。

また、金融公庫・金融機関への相談は、開業を決心した時点で行うのが安心です。申請時に必要な書類を余裕をもって用意できるのはもちろん、事業内容をブラッシュアップして計画的に進めることができます。初めての書類作成は苦戦する場合が多くありますので、スムーズに申請するためにもできるところから準備を始めていきましょう。

融資の相談~融資実行までの流れ

初めての融資申請は段取りがわからず、どのように進んでいくのか不安がつきもの。今回は、日本政策金融公庫で融資を受ける場合を例にご案内します。

融資申請~決定に至るまでの全体の流れとスケジュール感をイメージしてみましょう。

事前に事業計画書などの提出書類が用意できていれば、申請後約1ヶ月で融資を受けることができます。

日本政策金融公庫との融資面談が終わると、平均2週間程度で審査結果がわかります。内容に合意し、提出書類を送付すれば、金融公庫が書類を受け取ってから3営業日内に口座に振り込まれる流れです。

一般的な金融機関・信用金庫の場合は、営業許可発行後に融資実行となるケースが多いよう。つまり、開業後にならなければ振り込んでもらえません。対して、日本政策金融公庫は、飲食店の営業許可書の確認は後日でも可とされています。

そのため、内装工事中などの早めのタイミングで融資を振り込んでもらえる可能性が高いです。開業当初は何かと費用がかかるので、審査結果から実行までの期間が短い点は魅力的ですよね。

融資申請のために準備するもの

スムーズに融資申請を進めるためにも、提出書類は事前に準備しておきましょう。ここでは、日本政策金融公庫に融資申請する場合を例に、必要書類をご紹介します。

日本政策金融公庫の公式サイトによると、以下の書類を提出するよう求められています。

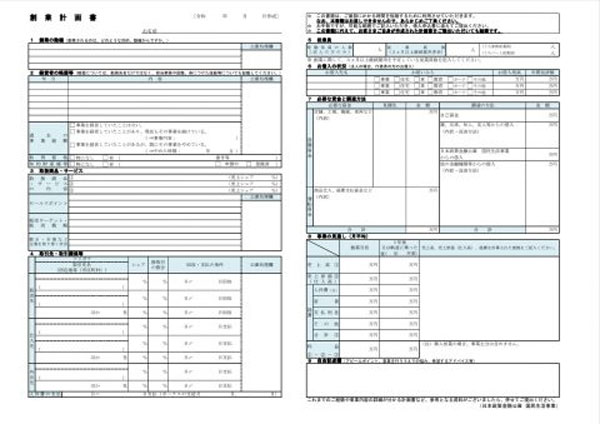

☑創業計画書(HPよりダウンロード)

☑設備資金申込の場合は見積書

☑履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合のみ)

☑担保希望の場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書

☑都道府県知事の「推薦書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)または生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」(HPよりダウンロード)

☑運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)のコピー

☑許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)

※郵送による申込手続きを希望の場合は、上記資料とあわせて「借入申込書(国民生活事業用)」の提出が必要

都道府県知事の「推薦書」は、飲食店開業のために500万円以上の借入を希望する場合、必要不可欠です。日本政策金融公庫への提出書類を持参した上で、各地区の生活衛生営業指導センターに出向くと、最短即日に発行してもらえます。

融資申請時に必要な書類は、個人事業主の場合と法人の場合で異なります。大まかに説明すると、下記の通りです。

個人事業主の提出書類

☑創業計画書

☑事業計画書

☑借入申込書

☑設備購入や物件取得にかかる見積もり

☑都道府県知事からの推薦書

法人の提出書類

☑創業計画書

☑事業計画書

☑借入申込書

☑登記簿謄本

☑設備購入や物件取得にかかる見積もり

☑都道府県知事からの推薦書

事業計画書は、必須書類ではありません。しかし、創業計画書の補足として提出すると、融資担当者の信頼を得るための後押しとなるでしょう。

また、申込窓口は、個人で創業する方は「創業予定地」、法人で創業する方は「本店所在地」の近くの日本政策金融公庫支店です。創業予定地や遠方予定地が遠方の方は、居住地の近くの支店に相談しましょう。

審査で好印象!事業計画書の書き方

「事業計画書」とは、具体的な事業内容や収支見通しなどを記載した書類のこと。融資審査を通過する上で、とても重要なアピール要素です。

日本政策金融公庫では、以下のようなテンプレートをダウンロードできるようになっています。

日本政策金融公庫では、事業計画書などの提出書類や面談をもとに「事業内容が具体的か」「返済能力はあるか」「信用できる人物か」など、融資を行うに値する事業・人物であるかを判断します。

融資担当者にアピールするためにも、事業計画書はしっかりと書き上げましょう。

規定の項目に沿って記入する上で、おさえておきたい書き方のポイントは以下5つです。

■創業動機:数字を盛り込んで具体的に

■経歴:就業先や勤続年数を明記

■資金・調達方法:調達先や金額は詳細も具体的に

■収支計画:必ず実現可能な金額を書く

■自由記述欄:競合と差別化できるスキル・セールスポイントを明記

事業計画書のポイントは抽象的な表現を避け、いかに数字的根拠に基づく具体的な計画が書けるかが鍵です。また、同業他社と差別化できるアピールポイントもしっかり明記しましょう。

具体的かつ説得力のある事業計画書を提出できれば、融資担当者に実現可能なイメージを抱いてもらえるはずです。

融資審査では何をチェックされる?

融資を受けるためには、書類と面談による審査が必要です。ここでは、融資担当者がチェックしている2つのポイントをお伝えします。

【1】飲食店の勤務実績

飲食店開業の場合は、勤務実績をチェックされます。このとき、経験年数が長ければ一概によいというわけではありません。運営能力・技術力・経営ノウハウを習得できていれば、経験年数が浅くても納得いただけるケースは多いです。

どのようなお店で、どのような経験を積み、どのような結果を残したのか、具体的なエピソードを交えて説明できるように準備しましょう。

【2】自己資金・親族などの支援金

自己資金が少なくても、開業自体は可能です。しかし「自己資金の貯蓄額=開業への熱量」と捉える融資担当者は少なくありません。

自己資金は、最低100万円程度を目安に貯金しておくとよいでしょう。なお、親族などからの支援金は「みなし自己資金」と呼ばれ、自己資金+みなし自己資金で300万円以上あれば、審査は通過しやすいといわれています。

自己資金が少額の場合は、そこを補填できるスキルや事業計画をアピールできるように準備しましょう。どのようなスキルで、どれほどの利益を上げられたかなど実績ベースで話せるようにしておくことが重要です。

融資面談の攻略法を伝授

融資を受けるためには、面談による審査が必要です。やましいことが何も無くても、不安になると必要以上に緊張してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

基本的に面談では、提出した書類をもとに質疑応答が行われます。特に、融資の希望金額や実行時期を聞かれた際は、曖昧に返答せず、具体的な数字や時期を回答するよう意識しましょう。

また、当たり前ですが、審査を通過したいがために虚偽の回答はしないことが大切です。もし不安要素がある場合は、真実を伝えたうえで補填する計画をプレゼンできるようにしておきましょう。

融資担当者は、相談者が信頼できる人物かを見極めています。具体的な数字や計画、事実をハキハキと答えられた方が「真摯な人だから、トラブルなく返済してもらえそうだ」と感じてもらえるはずです。

希望の融資金額を実行してもらうために

ここまで、「飲食店開業の融資申請」について、手順やポイントをご説明してきました。

融資審査をクリアするために大切なのは、明確な創業計画書と事業計画書を作成し、具体的なエピソードとともに開業への思いを話せるようにすることです。そうすることで、融資担当者から「この人であれば、融資を実行しても大丈夫だ」と信用してもらえる判断材料となるでしょう。

融資審査は、自己資金不足をサポートしてもらえる重要なステップです。理想の物件でお店作りを叶えるためにも、この記事を参考にしていただけたら嬉しいです。

- 注目のキーワード

- おすすめの記事