特集

【SNS集客術】飲食店経営者が『Instagram(インスタグラム)』を始める時のポイント

- 目次

いまや、飲食店も”SNS”で集客する時代。

しかし、

「何を使えばいいのか分からない」

「どうやって集客するの」

と悩む方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、飲食店との相性が良い『Instagram(インスタグラム)』の始め方についてお伝えしていきます。

Instagramは、写真がメインとなるSNSです。

「美味しそうな料理だな」

「雰囲気がオシャレだな」

と視覚的にユーザーを魅了することができれば、

「ここに行ってみたい!」

という来店動機につなげることができます。

ABC店舗で物件をご契約の開業者様たちも、Instagramを利用してそのメリットを実感されています。

大門・浜松町のほか、御茶ノ水にも店舗を構える『鶏ポタラーメンTHANK』さん。

現在では食べログTOP5000に選出される程の人気店です(2022年2月時点)。

大山で開業された『丁来巣』さん。

洗練された料理が並び、独自の世界観が演出されています。

Instagramのユーザーは、2019年3月時点で3,300万人以上。

さらに、これまで10~20代の女性がメインユーザーといわれていましたが、現在ではその垣根を越えて幅広い年齢層が利用しています。

飲食店の宣伝・広告にあたっては、チラシやホームページの作成費、グルメサイトへの掲載料など、確実な効果が見込めない状態で投資することになります。

しかし、SNSからの発信であれば、費用をかけることなく、宣伝・販促効果を狙うことができる。こんなコストパフォーマンスの高いツールはありません。

ここからは、【Instagramを始める時のポイント(活用方法)】について解説していきますので、みなさんも是非チャレンジしてみて下さい。

Instagramを始める時のポイント

【1】プロフィールは端的に分かりやすく

【2】写真には魂を込める

【3】タグ付けと位置情報を設定する

【4】定期的に更新する

【5】ビジネスモードを使いこなす

Instagramの活用ポイントは、上記5つ。

それでは詳しくみていきましょう。

【1】プロフィールは端的に分かりやすく

まずは、アカウント作成にあたってプロフィールを充実させましょう。

プロフィールでは、ユーザーがページを見た時に「どんなお店なのか」を一目で判断できるよう端的に記載します。

記載事項としては上記が挙げられますが、”自分だったら何を知りたいか”とお客様目線で考えることが大切です。

例えば、「このお店に行ってみよう!」と思った時に、確認しておきたい定休日や営業時間の記載があると自分で調べる手間が省けて親切ですよね。

ただし、店舗情報を詳しく伝えようとして情報量が多くなると、ユーザーの欲しい情報が見づらくなる場合もあるので、3~6行程度でまとめるのが望ましいでしょう。

【2】写真には魂を込める

言葉のとおり、写真を撮影する際には魂を込めましょう。料理のおいしさや店内の雰囲気を伝える為には写真の見栄えがとても重要です。

本郷三丁目で開業を果たした『Petite maison de Harry』さん。

ここからは、【撮影時のポイント】と【投稿時のポイント】についてお伝えしていきます。

撮影時のポイント

Instagramに投稿する写真は、一枚だけ綺麗に撮影できていても他の写真がいまいちであれば意味がありません。

そこで、写真を撮影する際に重要なキーワードとなるのが、「統一化」です。

特に、【画角】【背景】【加工】といった点には細心の注意を払いましょう。

【画角】:どの角度から撮るのか、”寄り”で撮るのか、”引き”で撮るのか

【背景】:木目のあるテーブルで撮るのか、壁面を映すのか

【加工】:明るさ・彩度・コントラスト等の調整はどうするのか

料理は違えど、写真の毛色を揃えることで統一感が生まれ、写真の見やすさやお店のカラーを出すことができます。

【明るさを抑えてシックな加工で統一】

また、下記写真のように、料理に”ツヤ”や”湯気”が映る写真は「シズル感」を創造し、閲覧するユーザーの食欲や購買意欲を掻き立てることができます。

その点、写真に限らず動画をアップして伝えることも得策。

もしも、店内の雰囲気を伝えたいのであれば、顧客が食事をする様子を含めた店内の様子を映すことで「臨場感」を与えることが可能です。

門前仲町で開業を果たした『廣島 teppan sake wine 90』さん。

投稿時のポイント

Instagramのユーザーのほとんどが、スマホ利用者。

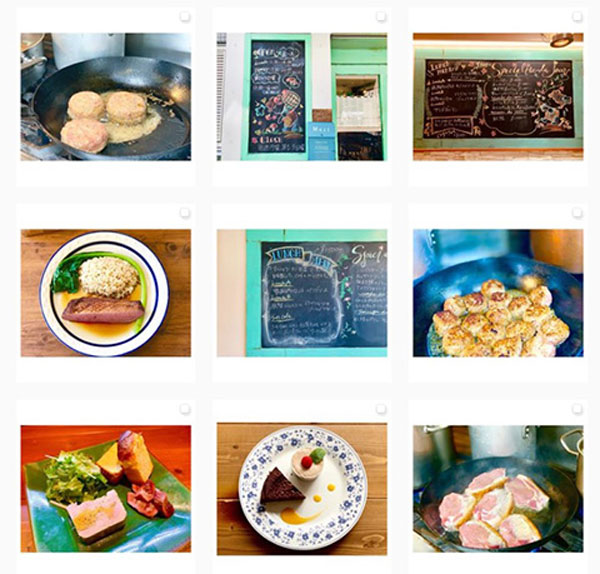

そうなると、アカウントに入って画面上で表示される写真は、縦3枚×横3枚の計9枚になります。

この最初に表示される9枚の写真は、お店の第一印象を司る重要ポジションであり、興味の対象となり得るかどうかを決める顔といっても過言ではありません。

そのため、投稿時には「9枚の写真を1セット」として考え統一化していくことが最大のポイントといえます。

本郷三丁目で開業を果たした『Petite maison de Harry』さん。

【上下に余白を作った加工で統一】

もちろん、投稿時には写真だけでなく、本文の構成にも気を遣うことが必要です。

例えば、商品を紹介する投稿であれば、単に商品名や料理の説明を記載するのではなく、味が想像できるようなコメントを付け加えることでイメージをより具体化し興味をそそることができます。

また、【限定〇食】【季節限定メニュー】といったアピールポイントがある場合には、本文の最初に記載し、ユーザーの目につきやすくすることも大切です。

【3】タグ付けと位置情報を設定する

みなさんご存知のとおり「ハッシュタグ」といえば、本文中に記載される「#〇〇」のこと。

この〇〇の部分が検索ワードの対象となり、ユーザーが検索機能を利用した際に一覧として投稿が表示されます。

このハッシュタグは、上手く使いこなすことができれば、広範囲のユーザーに周知を図り集客につなげることができます。

Instagramのユーザーは、検索エンジンでの検索と同様に自分が興味のあるハッシュタグを検索するため、検索から行動への転換率が高く、飲食店への来店確率としても高い傾向にあるといえます。

ちなみに、【ハッシュタグの投稿数が多いキーワード=検索上位に表示されるキーワード=ユーザーの目につきやすい】 ということでもあるので、タグ付けを行う際には、地名や業態、利用シーンなどを特定し検索範囲を限定した上で投稿数の多いキーワードを設定することが一つの有効策として挙げられます。

例)「#中目黒カフェ」「#居酒屋デート」「#浅草食べ歩き」

なお、検索機能においては、ハッシュタグのほか、位置情報も検索対象として表示されるので、投稿を行なう際には一緒に設定しておくことをおすすめします。

【4】定期的に更新する

SNSを活用して集客を図る為には、1つの投稿が目に入るようにするだけでなく、フォロワーを増やすことももちろん大切です。

フォロワーが多いアカウントであれば、”人気の飲食店なんだ”という印象を付けることができ、新規の来店をさらに狙えるからです。

また、フォロワーを逃がさない為には、アカウントが生きていることが重要。

アカウントが生きているとは、近い日にちで投稿が行われ、更新が途絶えていないことをいいます。

逆に、長期間更新がなされていない場合には、アカウントが死んでいると判断され、店舗が営業されているのか現在の状況が分からず機会損失となるケースもある為、注意が必要です。

更新するにあたっての投稿頻度としては、2~3日に1回がおすすめです。

ここで重要なのは、気が向いたら投稿するといった不定期ではなく、定期的に投稿することが重要です。

もちろん「毎日更新」のように投稿頻度を高く露出を増やすことは最善といえますが、飲食店を経営する中でやらなければならない作業は他にもたくさんあります。そんな忙しい日々の中でInstagramを継続していくには、無理せず続けられる投稿頻度にすることが大切なのです。

もしも、「毎日更新をしていきたい」または「2~3日に1回の投稿も厳しい」という方であれば、文章を考える手間を省き手軽に投稿できるストーリー機能を活用してお店の状況を発信することもおすすめです。

また、定期的な更新の中にも、キャンペーンやクーポンの配信を行うことは効果的。

【3月限定!Instagramのフォローで来店時に10%off】

【「#店名」で料理をInstagramに投稿すると、ドリンク1杯無料】

Instagramで飲食店を探す中で、このような投稿を一度は目にしたことがある人もいるかと思います。

はじめて来店する方向けやリピーター向けなど、顧客によって販促内容を変えることも特別感が生まれて興味を引き付けることができます。

【5】ビジネスモードを使いこなす

Instagramには、【ビジネスモード】というのがあることを知っていますか?

ビジネスモードは、ボタン一つで簡単に切り替えることが出来ます。

このビジネスモードに切り替えることで、【予約システム】【電話する】といった直接予約の機能が使用可能となり、ユーザーの利便性を高めることで来店に繋がりやすくすることができます。

また、店舗で使っている予約システムのURLを入力すれば、予約状況を一括管理することも可能!Instagramからの予約も即時に把握することができます。

おわりに

ここまでInstagramを始める時のポイントについて5つお伝えしてきましたが、どれも難しいことではなく今日からでも始めることが可能。

費用をかけずに集客を狙えるInstagramは、十分に利用価値があるといえます。

これまでやり方が分からず手を付けずにいた方も、これを機に始めてみてはいかかでしょうか。この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。

- 注目のキーワード

- おすすめの記事