特集

クラスターを出さないために!コロナ禍で飲食店が鍋料理を提供する際に注意すべきことは?

冬の定番料理といえば鍋料理。気の合う仲間と鍋を囲んでの「鍋パーティー」は寒い季節の風物詩です。

冬になると飲食店でも鍋料理を提供しはじめる店舗が増加する傾向にあります。

しかし、今は新型コロナウイルスの感染が拡大している状況です。

2020年12月には個人宅での鍋パーティーでクラスターが発生。その際、テレビやインターネット上を中心にコロナ禍での鍋料理に関する是非が議論されるなど、世間で「鍋」に対する懸念が高まりつつあることは否めません。

「鍋のお店」は全国で13,000店舗以上

大手グルメ情報サイト『食べログ』で検索してみると、2020年12月25日時点で「鍋のお店」として登録されている飲食店は全国で13,046件。

出典:おすすめの美味しい鍋をご紹介! | 食べログ

こちらに掲載されていないお店でも、冬の主力メニュー等で鍋を提供している飲食店も数多く存在します。それらを含めると、鍋料理を提供するお店の数はさらに膨大なものとなります。

鍋料理を主力メニューとしている飲食店にとっては、いくらコロナ禍で懸念が高まったといっても、すぐに鍋料理の提供をストップすることは簡単ではありません。

では、このコロナ禍で飲食店が鍋料理を提供する場合、どのような点に気を付ける必要があるのでしょうか。

鍋をつつき合うスタイルはNG!飛沫感染対策も徹底を!

公的機関や飲食関係の大手社団法人による、新型コロナウイルス感染対策に関するリリースを見てみましょう。

外食業向けガイドラインでは小分けでの提供を推奨

内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室のサイトには、様々な業種向けのコロナ禍での営業ガイドラインが掲載されています。

飲食関係では、一般社団法人日本フードサービス協会と一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会が作成した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」が掲載。

こちらのガイドラインでは、鍋料理の提供に関する以下の記述があります。

鍋も大皿同様に、従業員が取り分けたものを個々で提供するようガイドされています。

やはり、従来のようにひとつの鍋を数人が囲むスタイルでは、どうしても各々の箸で同じ鍋をつついてしまいがち。万が一感染している人がいた場合、鍋によってウイルスを媒介してしまう可能性が缶和えられます。

また、共通のレンゲや箸で取り分けることも珍しくありませんが、同ガイドラインではスプーンや箸などの食器の共有、使い回しは避けるよう喚起されています。

カトラリー類や食器を介しての感染拡大を防ぐためにも、やはり小分けされたものを提供するか、小さい鍋を一人一つずつ提供することが推奨されます。

飛沫感染防止策も必要!

鍋料理は複数人で食べることが主流であり、会話による飛沫感染にも注意しなければいけません。

また、飲酒を伴うこともも多いため、お酒が回った際に自然と声が大きくなってしまうことに対しても注意が必要です。

厚生労働省がリリースする資料では、飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食は感染リスクが高まると注意喚起されています。

鍋料理を外食先で食べる一般的なケースは、どうしてもこれらに該当しまいがちです。

そのため、鍋料理を提供する飲食店は鍋や食器を介した感染はもちろんのこと、来店人数の制限や飛沫感染を防ぐ対策も必要です。

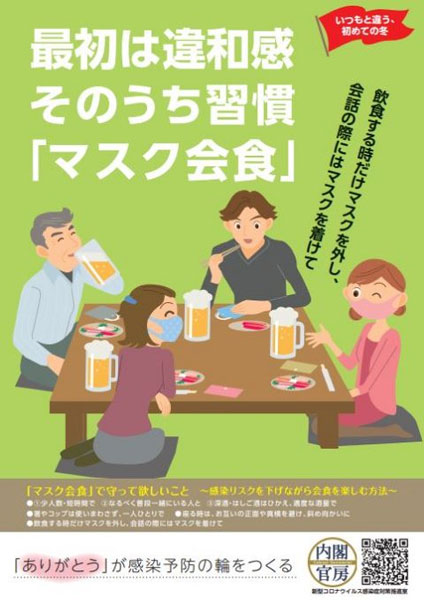

withコロナの時代のニューノーマル!会話時はマスクを着用しての会食

“Withコロナ”の時代になって初めての冬となり、厚生労働省は飲食時でもマスクを着用することを呼びかけています。

手洗い・消毒の徹底や3密の会費はもちろんのこと、飲食物を口にする以外はマスクを着用して会食を行うことも新たに推奨。

厚生労働省は以下のポスターを配布し、広く周知を呼びかけています。

(出典:冬のコロナ対策へのご協力をお願いします!|厚生労働省)

また、前出の内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室も同様に「マスク会食」を推奨するポスターを発信。こちらではマスクを着用しての会食の習慣化を目指していることが伺えます。

(出典:最初は違和感 そのうち習慣「マスク会食」|厚生労働省)

飲食店舗でもこのようなポスターを掲示し、会話時のマスク着用をお願いすることで、感染拡大やクラスター発生のリスクをできるだけ抑止していくことが推奨されます。

- 注目のキーワード

- おすすめの記事